La paranoia nelle società, spesso, è stata creata a tavolino. Scelto il gruppo di persone da far temere e detestare, si tratta di svolgere una comunicazione martellante tesa a delegittimarlo, accusandolo di ogni misfatto e delle più inquietanti intenzioni maligne. Generati dei dubbi, occorre trasformarli in sospetti e far diventare l’allerta una paura. E questa spingerla verso la paranoia. A tal fine si deve rappresentare quel gruppo come un nemico del popolo. Quindi va descritto come subdolo, come segretamente sostenuto da potenti alleati e come intimamente intenzionato, o disponibile, ad affermare un sistema e una società da incubo. Così, si ottiene la paranoia: una paura irrazionale, mescolata con un’indignazione e un’ostilità viscerali verso i presunti traditori. I quali, a quel punto, non trovano più quasi nessuno disposto a credergli e neppure ad ascoltarli, quando si difendono.

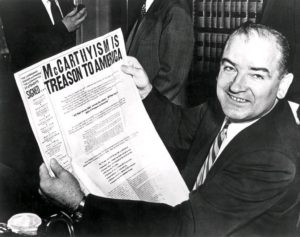

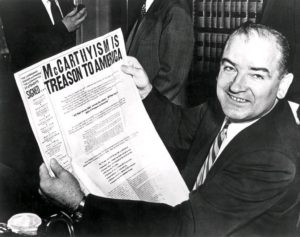

La paranoia nutrita dalle fake-news del senatore repubblicano Joseph McCarthy

Il 9 aprile del 1950 il senatore repubblicano Joseph McCarthy tenne un discorso che si potrebbe collocare in un’ottima posizione all’interno di un’ipotetica classifica delle mosse politiche tese a seminare una paranoia popolare prefabbricata. Questo discorso costituì, infatti, un’efficacissima delegittimazione dell’avversario politico, mediante la strumentalizzazione delle preoccupazioni e delle frustrazioni collettive. Cosa disse Joe McCarthy di così potentemente corrosivo nei confronti del Partito Democratico, che governava gli Stati Uniti ininterrottamente dal 1932 (con i 4 mandati consecutivi di Franklin Delano Roosevelt come presidente, seguito da Harry Truman)? Disse una balla gigantesca.

Il 9 aprile del 1950 il senatore repubblicano Joseph McCarthy tenne un discorso che si potrebbe collocare in un’ottima posizione all’interno di un’ipotetica classifica delle mosse politiche tese a seminare una paranoia popolare prefabbricata. Questo discorso costituì, infatti, un’efficacissima delegittimazione dell’avversario politico, mediante la strumentalizzazione delle preoccupazioni e delle frustrazioni collettive. Cosa disse Joe McCarthy di così potentemente corrosivo nei confronti del Partito Democratico, che governava gli Stati Uniti ininterrottamente dal 1932 (con i 4 mandati consecutivi di Franklin Delano Roosevelt come presidente, seguito da Harry Truman)? Disse una balla gigantesca.  Cioè:

Cioè:

«Ho qui una lista di 205 persone, che sono note al Segretario di Stato per essere membri del Partito Comunista e che, nonostante questo, ancora lavorano al Dipartimento, formandone la politica».

Joe McCarthy non aveva alcuna lista di comunisti dipendenti del Dipartimento di Stato, Né, quindi, conosceva i nomi che sarebbero stati noti al Governo degli Stati Uniti, nella persona della sua seconda carica più importante, dopo quella del Presidente, il Segretario di Stato, Dean Acheson. Il quale, peraltro, era uno degli ideatori del Piano Marshall, della NATO e della Dottrina Truman, sul ruolo da protagonista degli USA nel contrasto all’espansione comunista nel mondo. Era tutto inventato ciò che aveva affermato McCarthy. Di reale non c’erano che illazioni non collegabili tra di loro e men che mai idonee a fornire la minima verosimiglianza razionale a quella spettacolare bugia [1].

La diffusione della paranoia attraverso la diffamazione e la distruzione della credibilità degli avversari.

Chiunque, in qualsiasi altro momento, avesse calunniato un governo che era legittimamente in carica, in virtù di una schiacciante vittoria elettorale, accusandolo senza prove di coltivare al proprio interno il tradimento e la sovversione, sarebbe stato sbugiardato, svergognato unanimemente e pubblicamente, pagando il prezzo del biasimo collettivo. Ma McCarthy non corse minimamente quel rischio [2]. Il clima politico e, soprattutto, la condizione emotiva del popolo americano lo mettevano al sicuro.

La “Guerra Fredda” e la “paura rossa”

Finita la Seconda Guerra Mondiale ebbe termine anche la collaborazione tra Unione Sovietica, da una parte, e Stati Uniti e Gran Bretagna dall’altra, ed iniziò la “Guerra Fredda”. Se questa si concretizzò in sofferenze inaudite, non soltanto per gli abitanti dell’U.R.S.S., ma anche tutti i popoli sottoposti alla sua dominazione, negli USA e nel resto dell’Occidente crebbero rapidamente i timori per l’avanzata comunista.

Finita la Seconda Guerra Mondiale ebbe termine anche la collaborazione tra Unione Sovietica, da una parte, e Stati Uniti e Gran Bretagna dall’altra, ed iniziò la “Guerra Fredda”. Se questa si concretizzò in sofferenze inaudite, non soltanto per gli abitanti dell’U.R.S.S., ma anche tutti i popoli sottoposti alla sua dominazione, negli USA e nel resto dell’Occidente crebbero rapidamente i timori per l’avanzata comunista.

Alcuni eventi sensazionali destarono la preoccupata attenzione pubblica americana. Tra questi, parallelamente alla produzione della bomba atomica da parte dell’Unione Sovietica (ne abbiamo parlato in un post di Corsi e Ricorsi, dedicato a Sakharov), che poneva fine al monopolio americano sulle armi nucleari, il processo clamoroso a Julius ed Ethel Rosenberg, per tradimento (di cui abbiamo parlato nel post Quei Rosenberg fatti sedere sulla sedia elettrica per niente), e la condanna per spergiuro di Alger Hiss, un importante funzionario del Dipartimento di Stato, sospettato di “intelligenza con il nemico rosso”.

Tra questi, parallelamente alla produzione della bomba atomica da parte dell’Unione Sovietica (ne abbiamo parlato in un post di Corsi e Ricorsi, dedicato a Sakharov), che poneva fine al monopolio americano sulle armi nucleari, il processo clamoroso a Julius ed Ethel Rosenberg, per tradimento (di cui abbiamo parlato nel post Quei Rosenberg fatti sedere sulla sedia elettrica per niente), e la condanna per spergiuro di Alger Hiss, un importante funzionario del Dipartimento di Stato, sospettato di “intelligenza con il nemico rosso”.

Parola d’ordine: delegittimare il New Deal

Già nel 1945 era “risorta” la Commissione per le attività antiamericane del Congresso degli Stati Uniti (House on Un-American Activities Committee – HUAC), istituita nel ’38 [3]. E molti repubblicani e alcuni democratici conservatori, nonché altre associazione e comitati smaccatamente reazionari, per screditare i democratici e soprattutto gli ideali e il pensiero progressista, che si era affermato a partire dal New Deal di Roosevelt, avevano iniziato a diffondere voci su infiltrazioni comuniste nelle agenzie governative, specie nel Dipartimento di Stato.

Già nel 1945 era “risorta” la Commissione per le attività antiamericane del Congresso degli Stati Uniti (House on Un-American Activities Committee – HUAC), istituita nel ’38 [3]. E molti repubblicani e alcuni democratici conservatori, nonché altre associazione e comitati smaccatamente reazionari, per screditare i democratici e soprattutto gli ideali e il pensiero progressista, che si era affermato a partire dal New Deal di Roosevelt, avevano iniziato a diffondere voci su infiltrazioni comuniste nelle agenzie governative, specie nel Dipartimento di Stato.  Voci, però, che avevano un’eco assai ridotta, non riuscendo a scalfire significativamente la fiducia nel presidente Harry Truman e nella sua amministrazione.

Voci, però, che avevano un’eco assai ridotta, non riuscendo a scalfire significativamente la fiducia nel presidente Harry Truman e nella sua amministrazione.

Maggiore attenzione la destavano due autorevolissime figure. Il direttore dell’F.B.I., J. Edgar Hoover, il quale aveva dichiarato che non meno di 100.000 persone in America intendevano rovesciare il governo. E il cardinale Richard Spellman di New York, secondo il quale gli USA erano in un imminente pericolo di un colpo di Stato comunista. In ogni caso, nel novembre del ’46, i repubblicani ottennero per la prima volta dal 1928 la maggioranza sia al Congresso che al Senato.

Il tentativo dell’amministrazione democratica di battere la destra sul suo terreno: l’anti-comunismo

Mentre l’opinione degli americani circa la loro insicurezza cresceva e astuti demagoghi alimentavano un subdolo un sentimento di paranoia incentrato sull’inevitabilità di una guerra nucleare con l’URSS e sull’idea di una vasta cospirazione di spie e di simpatizzanti comunisti, Harry Truman, in vista della campagna per la rielezione del ’48, corse al riparo. Cioè, in politica estera, proponendo di stanziare 227 milioni di dollari per prevenire in Italia il rischio dell’affermazione del Fronte Popolare (composto da comunisti e socialisti) alle elezioni politiche del 1948, le prime della neonata Repubblica, e ammettendo 18.000 profughi polacchi, ex militari perseguitati dal governo filosovietico. In politica interna, l’amministrazione Truman, cercando di arginare la paranoia, con la tattica del «far scappare il diavolo fuori dal Paese», varò il Federal Employees Loyalty and Security Act [4].

Mentre l’opinione degli americani circa la loro insicurezza cresceva e astuti demagoghi alimentavano un subdolo un sentimento di paranoia incentrato sull’inevitabilità di una guerra nucleare con l’URSS e sull’idea di una vasta cospirazione di spie e di simpatizzanti comunisti, Harry Truman, in vista della campagna per la rielezione del ’48, corse al riparo. Cioè, in politica estera, proponendo di stanziare 227 milioni di dollari per prevenire in Italia il rischio dell’affermazione del Fronte Popolare (composto da comunisti e socialisti) alle elezioni politiche del 1948, le prime della neonata Repubblica, e ammettendo 18.000 profughi polacchi, ex militari perseguitati dal governo filosovietico. In politica interna, l’amministrazione Truman, cercando di arginare la paranoia, con la tattica del «far scappare il diavolo fuori dal Paese», varò il Federal Employees Loyalty and Security Act [4].

«Un’ondata di fascismo» sotto l’etichetta di “americanismo”

Eleonore Roosevelt, la vedova del presidente, disse:

Eleonore Roosevelt, la vedova del presidente, disse:

«È stata una vera e propria ondata di fascismo, la più violenta e dannosa che questo Paese abbia mai avuto»,

Non aveva torto. Infatti, come nel caso del fascismo, l’affermazione della paranoia anticomunista si sviluppava sulla direttrice doppia della campagna di paura e d’odio, a base di falsità spudorate, e del rivolgersi alla pancia dell’elettorato. Con quest’ultima funzionava da sempre l’esaltazione del patriottismo, ma ancor di più portava voti il definirsi “veri americani” e il richiamarsi a qualcosa di indefinito, ma assai suggestivo, “l’americanismo”[5]. Se “l’americanismo” funzionava come sentimento e come ideale di stampo positivo, di cui proporsi quali alfieri, la trasformazione degli avversari in nemici demoniaci serviva per manipolare la paranoia [6].

La crescente paranoia nel popolo americano

Nonostante l’inattesa vittoria schiacciante del democratico Harry Truman sul suo rivale repubblicano, nell’elezione presidenziale del novembre 1948, a gennaio del 1949 un sondaggio Gallup rivelava che:

Nonostante l’inattesa vittoria schiacciante del democratico Harry Truman sul suo rivale repubblicano, nell’elezione presidenziale del novembre 1948, a gennaio del 1949 un sondaggio Gallup rivelava che:

- l’83% degli americani era favorevole alla schedatura dei comunisti presso il dipartimento della Giustizia;

- l’87% avrebbe voluto il licenziamento dei comunisti impiegati nelle industrie che lavoravano per la difesa;

- l’80% era favorevole al giuramento di fedeltà dei leader sindacali.

Il metodo di Goebbels

Il metodo con cui la destra americana operava, sembrava, in effetti, avere un crescente successo. Come osservò John F. Kennedy, all’epoca membro del Congresso, i repubblicani seguivano

Il metodo con cui la destra americana operava, sembrava, in effetti, avere un crescente successo. Come osservò John F. Kennedy, all’epoca membro del Congresso, i repubblicani seguivano

«la linea di Hitler: per quanto grossa sia la bugia, ripetila abbastanza spesso e me masse crederanno che sia la verità».

In effetti, osservata da vicino, quella propaganda, tesa all’escalation della paranoia anticomunista, come altre declinate nel nostro Paese anche attualmente, seguiva con sistematicità lo schema descritto da Jospeh Goebbels (riportato nella nota [7]).

La paranoia e l’ignoranza

Nel corso della campagna per il Senato del 1950, ad esempio, il senatore democratico Claude Pepper, in corsa per la rielezione, essendo un noto ideologo del New Deal e un sostenitore determinato del Welfare State, era uno dei bersagli preferiti della destra che lo chiamava «Red Pepper» e lo definiva «il portavoce di Stalin al Senato».

Nel corso della campagna per il Senato del 1950, ad esempio, il senatore democratico Claude Pepper, in corsa per la rielezione, essendo un noto ideologo del New Deal e un sostenitore determinato del Welfare State, era uno dei bersagli preferiti della destra che lo chiamava «Red Pepper» e lo definiva «il portavoce di Stalin al Senato». Il suo avversario, il repubblicano George Smathers, ne approfittò e, a corto di argomenti, sfruttò l’ignoranza e la paranoia popolare, dicendo che Pepper

Il suo avversario, il repubblicano George Smathers, ne approfittò e, a corto di argomenti, sfruttò l’ignoranza e la paranoia popolare, dicendo che Pepper

era «un estrovertito» che aveva praticato «il nepotismo» con la cognata e «il celibato» prima del matrimonio e che la sorella lavorava su «un carro di Tespi» al Greenwich Village. Non da meno, fu Richard Nixon, che batté la candidata democratica liberal Helen Gaghan Douglas, definendola «compagna di strada dei comunisti» e «Pink Lady».

I fallimentari tentativi di sedare la paranoia assecondandola con moderazione

Uno degli effetti delle campagne di delegittimazione è che chi ne è oggetto non può infischiarsene. Deve reagire. Può farlo contrattaccando e sbugiardando i diffamatori seguaci del “metodo Goebbels” (nota 7). Oppure può tentare di attutire l’urto, facendosi interprete moderato delle istanze politiche, morali e sociali che la campagna di paura e odio sbandiera. I democratici al Congresso e al Senato, prevalentemente, optarono per questa seconda strada, come del resto faceva il presidente Truman. Il quale, in privato, definiva McCarthy

Uno degli effetti delle campagne di delegittimazione è che chi ne è oggetto non può infischiarsene. Deve reagire. Può farlo contrattaccando e sbugiardando i diffamatori seguaci del “metodo Goebbels” (nota 7). Oppure può tentare di attutire l’urto, facendosi interprete moderato delle istanze politiche, morali e sociali che la campagna di paura e odio sbandiera. I democratici al Congresso e al Senato, prevalentemente, optarono per questa seconda strada, come del resto faceva il presidente Truman. Il quale, in privato, definiva McCarthy

«un artista delle strombazzate pubblicitarie».

Il Tydings Committee e le bugie che il popolo americano si rifiutò di riconoscere

Così, quando, nel febbraio 1950, la maggioranza repubblicana istituì il Tydings Committee, un sottocomitato del Senate Foreign Relations Committee, deputato a svolgere «…uno studio completo ed esaustivo su quali siano gli individui traditori degli Stati Uniti che abbiano avuto o hanno un ruolo all’interno del Dipartimento di Stato», il Presidente del sottocomitato, il senatore democratico Millard Tydings, disse a McCarthy:

Così, quando, nel febbraio 1950, la maggioranza repubblicana istituì il Tydings Committee, un sottocomitato del Senate Foreign Relations Committee, deputato a svolgere «…uno studio completo ed esaustivo su quali siano gli individui traditori degli Stati Uniti che abbiano avuto o hanno un ruolo all’interno del Dipartimento di Stato», il Presidente del sottocomitato, il senatore democratico Millard Tydings, disse a McCarthy:

«Voi siete l’uomo che ha dato vita a queste udienze, e finché sarò coinvolto in questo comitato avrete una delle più complete indagini mai viste nella storia di questa Repubblica, fino a dove le mie capacità mi permetteranno».

I democratici speravano in tal modo di vanificare la propaganda denigratoria di cui erano fatto segno, ma non funzionò: quando Truman pose il veto alla legge McCarran, che prevedeva la schedatura dei comunisti e delle organizzazioni filocomuniste e l’internamento dei sospetti comunisti in caso di emergenza nazionale, la maggior parte degli americani disapprovò il presidente.

I fanatici del patriottismo cui non importa di minare la fiducia nella democrazia pur di fare carriera

Le udienze del Comitato Tydings durarono dall’apertura, l’8 marzo 1950, fino al 17 luglio dello stesso anno. E fu in tale periodo, il 9 di aprile che il senatore McCarthy dichiarò al Club delle Donne Repubblicane di Wheeling (West Virginia) di avere la lista dei 205 comunisti interni al Dipartimento di Stato e noti al Segretario di Stato, Dean Acheson.  Come detto, era una bufala di proporzioni immense, propalata per cinico e spietato calcolo politico, ma la destabilizzazione che creava e la sfiducia che generava nelle istituzioni democratiche erano un regalo favoloso per l’Unione Sovietica.

Come detto, era una bufala di proporzioni immense, propalata per cinico e spietato calcolo politico, ma la destabilizzazione che creava e la sfiducia che generava nelle istituzioni democratiche erano un regalo favoloso per l’Unione Sovietica.

Millard Tydings, infatti, al termine dei lavori, qualificò le accuse di McCarthy al Dipartimento di Stato come fraudolente e ingannevoli. E accusò a sua volta il senatore repubblicano di

«…confondere e dividere il popolo americano[…] a un livello ben maggiore di quello in cui speravano i comunisti stessi».

MCarthy, però, non ne risentì politicamente. Ormai il sentimento dominante nel popolo americano era dalla sua parte. Nel 1952 venne rieletto al Senato. C’era riuscito. E in tale veste, dal 1953, presiedette il sottocomitato investigativo Senate Committee on Government Operations. Ora poteva sperare di salire qualche altro gradino, magari anche quelli della Casa Bianca. Nel frattempo i repubblicani avevano ottenuto la presidenza degli Stati Uniti, grazie alla candidatura del generale Dwight Eisenhower,

MCarthy, però, non ne risentì politicamente. Ormai il sentimento dominante nel popolo americano era dalla sua parte. Nel 1952 venne rieletto al Senato. C’era riuscito. E in tale veste, dal 1953, presiedette il sottocomitato investigativo Senate Committee on Government Operations. Ora poteva sperare di salire qualche altro gradino, magari anche quelli della Casa Bianca. Nel frattempo i repubblicani avevano ottenuto la presidenza degli Stati Uniti, grazie alla candidatura del generale Dwight Eisenhower,  che aveva sconfitto il candidato democratico, Adlai Stevenson. Gradito all’ala sinistra del partito, era sgraditissimo agli anti-comunisti, che lo attaccarono definendolo un alleato di Mosca e lo demonizzarono con una ferocia simile a quella con cui avevano denigrato l’ex ministro dell’Agricoltura di Roosevelt, Henry Wallace, che nel ’48 si era dimesso dal partito Democratico, per fondare il partito Progressista, per conto del quale si era candidato alle presidenziali di quell’anno.

che aveva sconfitto il candidato democratico, Adlai Stevenson. Gradito all’ala sinistra del partito, era sgraditissimo agli anti-comunisti, che lo attaccarono definendolo un alleato di Mosca e lo demonizzarono con una ferocia simile a quella con cui avevano denigrato l’ex ministro dell’Agricoltura di Roosevelt, Henry Wallace, che nel ’48 si era dimesso dal partito Democratico, per fondare il partito Progressista, per conto del quale si era candidato alle presidenziali di quell’anno.

Una paranoia difficile da curare

Anche se le denunce costantemente sventolate da McCarthy erano non soltanto prive di prove ma palesemente false, nel loro contenere dati contrastanti sul numero dei funzionari governativi sovversivi, ancora nel novembre del ’53 il 46% dei cittadini riteneva che i repubblicani avrebbero dovuto sollevare nuovamente la questione della presenza dei comunisti nel governo durante gli anni dei governi Roosevelt e Truman. Nel mese di dicembre la maggioranza era ancora convinta che il più urgente provvedimento per il bene del Paese era la cacciata dei comunisti dal governo. E il 50% approvava McCarthy. Poi McCarthy perse buona parte del suo consenso popolare, ma il “maccartismo” durò più a lungo di lui. E, in qualche subdolo modo riemerse sotto la presidenza di Richard M. Nixon.

Anche se le denunce costantemente sventolate da McCarthy erano non soltanto prive di prove ma palesemente false, nel loro contenere dati contrastanti sul numero dei funzionari governativi sovversivi, ancora nel novembre del ’53 il 46% dei cittadini riteneva che i repubblicani avrebbero dovuto sollevare nuovamente la questione della presenza dei comunisti nel governo durante gli anni dei governi Roosevelt e Truman. Nel mese di dicembre la maggioranza era ancora convinta che il più urgente provvedimento per il bene del Paese era la cacciata dei comunisti dal governo. E il 50% approvava McCarthy. Poi McCarthy perse buona parte del suo consenso popolare, ma il “maccartismo” durò più a lungo di lui. E, in qualche subdolo modo riemerse sotto la presidenza di Richard M. Nixon.

La paranoia come fabbrica di nemici e strumento di controllo

Del resto ancora nel ’54 solo il 29% degli americani disapprovava il maccartismo. E tra costoro erano pochi quelli appartenenti alle classi meno abbienti, per lo più schierati al fianco dei diffusori della paranoia. Inoltre erano filo-maccartiste buona parte della Chiesa Cattolica e delle comunità italiane e irlandesi, nonché di quella tedesca. Tra gli elettori democratici il dissenso verso il maccartismo non superava il 38% (il 39% era favorevole) e tra quelli repubblicani era appoggiato dal 69%. Per qualsiasi candidato, come confessò poi John Kennedy, opporsi fermamente al maccartismo equivaleva a compiere un suicidio politico. La gran parte degli americani, dunque, non pensava al fatto che le persone imprigionate erano ormai nell’ordine delle centinaia. Per loro, quei “rossi” se lo meritavano. Erano dei traditori, dei sovversivi. Non degli esseri umani come tutti gli altri. Erano sovversivi, traditori. Le vittime, nella mente e nel cuore di milioni di persone, diventavano carnefici. E la loro emarginazione era considerata sacrosanta.

Del resto ancora nel ’54 solo il 29% degli americani disapprovava il maccartismo. E tra costoro erano pochi quelli appartenenti alle classi meno abbienti, per lo più schierati al fianco dei diffusori della paranoia. Inoltre erano filo-maccartiste buona parte della Chiesa Cattolica e delle comunità italiane e irlandesi, nonché di quella tedesca. Tra gli elettori democratici il dissenso verso il maccartismo non superava il 38% (il 39% era favorevole) e tra quelli repubblicani era appoggiato dal 69%. Per qualsiasi candidato, come confessò poi John Kennedy, opporsi fermamente al maccartismo equivaleva a compiere un suicidio politico. La gran parte degli americani, dunque, non pensava al fatto che le persone imprigionate erano ormai nell’ordine delle centinaia. Per loro, quei “rossi” se lo meritavano. Erano dei traditori, dei sovversivi. Non degli esseri umani come tutti gli altri. Erano sovversivi, traditori. Le vittime, nella mente e nel cuore di milioni di persone, diventavano carnefici. E la loro emarginazione era considerata sacrosanta.

Nessuna pietà per le vittime della paranoia

Decine di migliaia avevano perso il lavoro, semplicemente per il fatto di essere sospettate dalla HUAC, o da altri comitati reazionari, di simpatizzare con i comunisti? Ebbene, che problema c’era? Si trattava soltanto di comunisti. Se l’erano cercata! Anzi, il Paese era fin troppo indulgente nei loro riguardi. Soltanto una minoranza degli statunitensi si indignava per il fatto che liste di sospetti comunisti fossero presenti in quasi tutti gli ambiti lavorativi, nell’università e nelle amministrazioni statali, dove il controllo sconfinava nel parossismo, fino all’industria del cinema e quella della televisione [8].

Anzi, il Paese era fin troppo indulgente nei loro riguardi. Soltanto una minoranza degli statunitensi si indignava per il fatto che liste di sospetti comunisti fossero presenti in quasi tutti gli ambiti lavorativi, nell’università e nelle amministrazioni statali, dove il controllo sconfinava nel parossismo, fino all’industria del cinema e quella della televisione [8].

Né la maggioranza era preoccupata per il fatto che chiunque non fosse corrispondente al conformismo dominante rischiava una denuncia anonima come comunista e, quindi, un’inchiesta basata sulla presunzione di colpa.

Contro le libertà costituzionali e contro ogni ragionevolezza

Non aveva alcun rilievo il fatto che il partito Comunista Americano, anche al momento del suo apogeo, corrispondente all’affermarsi del nazi-fascismo in Europa (ma prima del patto Ribbentrop – Molotov), non fosse mai stato che un partito di nicchia, con un numero di iscritti e di militanti insignificante. Del resto, secondo il pensiero dominante, l’omosessualità, ad esempio, era sinonimo di comunismo. Come lo erano i movimenti per i diritti civili, le critiche al consumismo, il pacifismo, le analisi sociologiche sul disagio sociale, il pensiero liberal, i romanzi e i film, o le opere teatrali, di denuncia, e ogni forma di messa in discussione dell’ “american way of life”. Con buona pace dei principi sanciti dalla Costituzione, comitati spontanei di cittadini e organizzazioni varie effettuavano incursioni nelle biblioteche e nelle librerie per mettere all’indice autori e testi “sovversivi” (peraltro, già schedati, come i loro lettori, dall’FBI).  Vennero considerati sospettabili di contenere una celata propaganda filo-comunista, alcuni romanzi noir di Horace McCoy, capolavori come Furore (The Grapes of Wrath) di John Steinbeck , e furono perseguitati (anche dall’FBI) romanzieri e commediografi di successo come Norman Mailer, Arthur Miller, Lillian Hellman, Dashell Hammett e Bertolt Brecht. Venivano tacciati come radicali o simpatizzanti comunisti perfino personaggi pubblici improbabili come Albert Einstein, Bertrand Russell e la stessa Eleonore Roosevelt. E, se la Commissione per i libri di testo dello Stato dell’Indiana bandiva Robin Hood, perché «rubava ai ricchi e dava ai poveri», e i rapporti Kinsey finivano nel mirino, perfino a Charlie Chaplin, che aveva la cittadinanza inglese, il ministero della Giustizia americano aveva negato il permesso di rientrare negli USA.

Vennero considerati sospettabili di contenere una celata propaganda filo-comunista, alcuni romanzi noir di Horace McCoy, capolavori come Furore (The Grapes of Wrath) di John Steinbeck , e furono perseguitati (anche dall’FBI) romanzieri e commediografi di successo come Norman Mailer, Arthur Miller, Lillian Hellman, Dashell Hammett e Bertolt Brecht. Venivano tacciati come radicali o simpatizzanti comunisti perfino personaggi pubblici improbabili come Albert Einstein, Bertrand Russell e la stessa Eleonore Roosevelt. E, se la Commissione per i libri di testo dello Stato dell’Indiana bandiva Robin Hood, perché «rubava ai ricchi e dava ai poveri», e i rapporti Kinsey finivano nel mirino, perfino a Charlie Chaplin, che aveva la cittadinanza inglese, il ministero della Giustizia americano aveva negato il permesso di rientrare negli USA.

Non per nulla “maccartismo” e “caccia alle streghe” divennero nel secolo scorso sinonimi.

Alberto Quattrocolo

[1] Di fatto McCarthy non disponeva di nomi di persone definibili come filosovietiche o comuniste. Le sue “prove” per l’inesistente lista provenivano dagli elenchi dei fascicoli riguardanti il grado di lealtà del Dipartimento di Stato – si veda più avanti nel testo e nella 4) il riferimento al Federal Employees Loyalty and Security Act -, dai quali questi nomi erano stati cancellati.

[2] Già in passato, durante la campagna elettorale per il Senato degli Stati Uniti, le aveva sparate grosse contro i suoi avversari (ad esempio, rinfacciando a Robert M. La Follette Jr., noto repubblicano progressista, di non avere combattuto nella Seconda Guerra Mondiale, anche se all’epoca dell’attacco giapponese alla base di Pearl Harbour, costui aveva già 46 anni). Così come nel suo primo giorno da senatore, quando aveva convocato una conferenza stampa per proporre di far cessare un lungo sciopero dei minatori del carbone, arruolandoli forzatamente nell’esercito, così da poterli sottoporre alla corte marziale in caso di rifiuto a riprendere il lavoro.

[3] Dal ’47, sotto la presidenza di J. Parnell Thomas, raggiunse le vette della visibilità prendendo di mira soprattutto Hollywood, dove lavoravano molti artisti europei costretti a emigrare negli States dopo l’avvento del nazismo (ne abbiamo parlato in moli post, inclusi quelli su Spencer Tracy, Richard Widmark e Paul Newman). Tra i membri della Commissione mosse i primi passi, il deputato della California, Richard M. Nixon.

[4] Questo programma di fedeltà degli impiegati federali fece diventare, da un giorno all’altro, “sospetti” ben 2.500 dipendenti pubblici, cui fu richiesto di sottoporsi ad uno speciale procedimento ispettivo di sicurezza.

[5] Il termine era già stato usato dal repubblicano Warren G. Hardings, che lo aveva usato vittoriosamente nella sua corsa alla presidenza del 1920. Quando fu chiesto al repubblicano Boise Penrose il significato di “americanismo”, la risposta fu: «Che mi venga un accidente se lo so! Ma state certi che gli porterà un sacco di voti».

[6] Questa trovava alimento in fatti reali, quali: il colpo di Stato comunista in Cecoslovacchia (lo abbiamo ricordato rievocando la morte di Jan Palach), che rafforzava il controllo sovietico nell’Europa orientale; la fisiologica lentezza con cui il Piano Marshall portava la ripresa economica nell’Europa occidentale, facendola percepire come vulnerabile alla seduzione comunista; la vittoria di Mao in Cina contro le forze nazionaliste di Chang Kai-shek, ritiratosi a Formosa.

[7] Joseph Goebbels (di cui abbiamo parlato nel post Goebbels, Fritz Lang e la propaganda cinematografica nazista), dal 1933 al 1945 Ministro della Propaganda del Terzo Reich, fissò alcuni principi per la propaganda. Il Principio della semplificazione e del nemico unico: è necessario adottare una sola idea, un unico simbolo. E, soprattutto, identificare l’avversario in un nemico, nell’unico responsabile di tutti i mali. Il Principio del metodo del contagio: riunire diversi avversari in una sola categoria o in un solo individuo. Il Principio della trasposizione: caricare sull’avversario i propri errori e difetti, rispondendo all’attacco con l’attacco. E se non si possono negare le cattive notizie, ne vanno inventate di nuove per distrarre. Il Principio dell’esagerazione e del travisamento: trasformare qualunque aneddoto, per piccolo che sia, in minaccia grave. Principio della volgarizzazione: tutta la propaganda deve essere popolare, adattando il suo livello al meno intelligente degli individui ai quali va diretta. Quanto più è grande la massa da convincere, più piccolo deve essere lo sforzo mentale da realizzare. La capacità ricettiva delle masse è limitata e la loro comprensione media scarsa, così come la loro memoria. Principio di orchestrazione: la propaganda deve limitarsi a un piccolo numero di idee e ripeterle instancabilmente, presentarle sempre sotto diverse prospettive, ma convergendo sempre sullo stesso concetto. Senza dubbi o incertezze. “Una menzogna ripetuta all’infinito diventa la verità”. Il Principio del continuo rinnovamento: Occorre emettere costantemente informazioni e argomenti nuovi (anche non strettamente pertinenti) a un tale ritmo che, quando l’avversario risponda, il pubblico sia già interessato ad altre cose. Le risposte dell’avversario non devono mai avere la possibilità di fermare il livello crescente delle accuse. Principio della verosimiglianza: costruire argomenti fittizi a partire da fonti diverse, attraverso i cosiddetti palloni sonda, o attraverso informazioni frammentarie. Principio del silenziamento: passare sotto silenzio le domande sulle quali non ci sono argomenti e dissimulare le notizie che favoriscono l’avversario. Principio della trasfusione: svolgere la propaganda sempre a partire da un substrato precedente, si tratti di una mitologia nazionale o di un complesso di odi e pregiudizi tradizionali. Si tratta di diffondere argomenti che possano mettere le radici in atteggiamenti primitivi. Principio dell’unanimità: portare la gente a credere che le opinioni espresse siano condivise da tutti, creando una falsa impressione di unanimità.

[8] Per quanto riguarda la lista nera di Hollywood, si stima che più di 300 tra attori e registi furono allontanati dall’industria cinematografica e addirittura dagli stessi Stati Uniti.

Fonti

Andrea Barbato, Come si manipola l’informazione, Editori Riuniti, Roma, 1996

Robert Dalleck, John Fitzgerald Kennedy, una vita incompiuta, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano, 2004

Sciltian Gastaldi, Assalto all’informazione. Il maccartismo e la stampa americana, Lindau s.r.l., Torino, 2004.

Pensiamo, infatti, a quanto la logica del conflitto sia capace portare dei governanti, la cui tenuta emotiva non viene messa in forse, ad accettare il rischio di far corrispondere il prezzo del conflitto politico, in cui sono avviluppati, a milioni di persone e ad intere generazioni.

Pensiamo, infatti, a quanto la logica del conflitto sia capace portare dei governanti, la cui tenuta emotiva non viene messa in forse, ad accettare il rischio di far corrispondere il prezzo del conflitto politico, in cui sono avviluppati, a milioni di persone e ad intere generazioni. Egli spiegò che gli aiuti statunitensi ai fondamentalisti islamici mujaheddin era iniziata sei mesi prima che l’esercito russo si muovesse e aveva proprio lo scopo preciso di favorire una decisione in tal senso da parte dell’URSS. Ebbene, quando a Brzezinski fu chiesto se rimpiangeva tale decisione, egli rispose

Egli spiegò che gli aiuti statunitensi ai fondamentalisti islamici mujaheddin era iniziata sei mesi prima che l’esercito russo si muovesse e aveva proprio lo scopo preciso di favorire una decisione in tal senso da parte dell’URSS. Ebbene, quando a Brzezinski fu chiesto se rimpiangeva tale decisione, egli rispose :

: Se è opinabile che vi sia una connessione diretta tra la guerra condotta dai russi in Afghanistan e il crollo dell’URSS, è certo che quella guerra ha avuto dei costi impressionanti: un massacro di enormi proporzioni (oltre un milione di morti, 5 milioni di rifugiati e 3 milioni resi disabili); persone sottoposte a torture spaventose, incluse quelle commesse dai mujaheddin, che gli stessi funzionari americani definirono «orrori indescrivibili»; sofferenze inconcepibili procurate dal regime dei talebani. E sono certe la profondità e la durata delle conseguenze di quella guerra per quasi l’intero pianeta, visto che le rileviamo ancora oggi.

Se è opinabile che vi sia una connessione diretta tra la guerra condotta dai russi in Afghanistan e il crollo dell’URSS, è certo che quella guerra ha avuto dei costi impressionanti: un massacro di enormi proporzioni (oltre un milione di morti, 5 milioni di rifugiati e 3 milioni resi disabili); persone sottoposte a torture spaventose, incluse quelle commesse dai mujaheddin, che gli stessi funzionari americani definirono «orrori indescrivibili»; sofferenze inconcepibili procurate dal regime dei talebani. E sono certe la profondità e la durata delle conseguenze di quella guerra per quasi l’intero pianeta, visto che le rileviamo ancora oggi. Se è naturale, a proposito della ricaduta negativa delle reciproche contrapposizioni tra i genitori sulla serenità dei figli, porre in luce come sia la loro mutua ostilità a determinare in concreto il prezzo del conflitto gravante sui loro bambini. Pensiamo a quanto accadde durante la trasmissione 60 Minutes del 12 maggio del 1996.

Se è naturale, a proposito della ricaduta negativa delle reciproche contrapposizioni tra i genitori sulla serenità dei figli, porre in luce come sia la loro mutua ostilità a determinare in concreto il prezzo del conflitto gravante sui loro bambini. Pensiamo a quanto accadde durante la trasmissione 60 Minutes del 12 maggio del 1996.  In quell’occasione la giornalista Lesley Stahl, in relazione agli effetti delle sanzioni contro il regime di Saddam Hussein, aveva chiesto a Madeleine Albright, all’epoca ambasciatrice degli Stati uniti presso l’ONU, se la popolazione civile non stesse pagando un prezzo troppo alto. Era emerso infatti che quelle misure avevano causato la morte di mezzo milione di bambini iracheni e, quindi, più di quelli uccisi dalla bomba atomica sganciata su Hiroshima. La Albright rispose:

In quell’occasione la giornalista Lesley Stahl, in relazione agli effetti delle sanzioni contro il regime di Saddam Hussein, aveva chiesto a Madeleine Albright, all’epoca ambasciatrice degli Stati uniti presso l’ONU, se la popolazione civile non stesse pagando un prezzo troppo alto. Era emerso infatti che quelle misure avevano causato la morte di mezzo milione di bambini iracheni e, quindi, più di quelli uccisi dalla bomba atomica sganciata su Hiroshima. La Albright rispose:

L’ odio religioso fu un’arma che di cui si servì spietatamente Italia fascista nella sua opera di sottomissione del popolo libico, prima, e di quello dell’Etiopia, poi. In quest’ultima l’idea dei vertici militari italiani e di Mussolini era quella di impiegare, soprattutto come macellai furibondi, animati da un odio coltivato per anni, e non soltanto come impavidi combattenti, i libici musulmani. Questi, inseriti nella Divisione Libia, nel corso della lunghissima e sanguinosa occupazione italiana di quel Paese, avevano diversi motivi per nutrire un odio religioso, e non solo, nei confronti dei cristiani copti etiopici. Infatti, l’odio religioso era già stato utilizzato da parte del governo Mussolini e dei suoi vertici militari, nella repressione della resistenza libica all’occupazione italiana. Qui, infatti, gli strateghi italiani si erano serviti di cristiani eritrei dell’altopiano di Amhara, arruolati nelle truppe coloniali, per massacrare i rivoltosi libici

L’ odio religioso fu un’arma che di cui si servì spietatamente Italia fascista nella sua opera di sottomissione del popolo libico, prima, e di quello dell’Etiopia, poi. In quest’ultima l’idea dei vertici militari italiani e di Mussolini era quella di impiegare, soprattutto come macellai furibondi, animati da un odio coltivato per anni, e non soltanto come impavidi combattenti, i libici musulmani. Questi, inseriti nella Divisione Libia, nel corso della lunghissima e sanguinosa occupazione italiana di quel Paese, avevano diversi motivi per nutrire un odio religioso, e non solo, nei confronti dei cristiani copti etiopici. Infatti, l’odio religioso era già stato utilizzato da parte del governo Mussolini e dei suoi vertici militari, nella repressione della resistenza libica all’occupazione italiana. Qui, infatti, gli strateghi italiani si erano serviti di cristiani eritrei dell’altopiano di Amhara, arruolati nelle truppe coloniali, per massacrare i rivoltosi libici  In Libia, prima, in Etiopia, poi, il ricorso all’ odio religioso tra cristiani e musulmani fu deciso per rimediare agli insuccessi, alle lentezze o alle frustrazioni di conquiste che stentavano a compiersi a dispetto della superiorità negli armamenti e della totale violazione di ogni norma di diritto bellico da parte italiana.

In Libia, prima, in Etiopia, poi, il ricorso all’ odio religioso tra cristiani e musulmani fu deciso per rimediare agli insuccessi, alle lentezze o alle frustrazioni di conquiste che stentavano a compiersi a dispetto della superiorità negli armamenti e della totale violazione di ogni norma di diritto bellico da parte italiana. Giolitti stesso aveva ordinato dall’Italia di fucilare e deportare senza risparmio (si veda

Giolitti stesso aveva ordinato dall’Italia di fucilare e deportare senza risparmio (si veda  In questi luoghi di detenzione i deportati morivano come le mosche

In questi luoghi di detenzione i deportati morivano come le mosche  Per soffocare la resistenza ancora attiva in Cirenaica, il generale Graziani, nel 1930, fece deportare l’intera popolazione dell’altopiano del Gebel in campi di concentramento collocati sulla costa del golfo della Sirte: su 100.000 abitanti dell’altopiano cirenaico, morirono di violenze, stenti e malattie 60 000 persone, soprattutto donne e bambini. Un numero imprecisato morì durante le rappresaglie e l’operazione di deportazione.

Per soffocare la resistenza ancora attiva in Cirenaica, il generale Graziani, nel 1930, fece deportare l’intera popolazione dell’altopiano del Gebel in campi di concentramento collocati sulla costa del golfo della Sirte: su 100.000 abitanti dell’altopiano cirenaico, morirono di violenze, stenti e malattie 60 000 persone, soprattutto donne e bambini. Un numero imprecisato morì durante le rappresaglie e l’operazione di deportazione. Il governo Mussolini, però, aveva avuto anche l’idea di sfruttare a proprio vantaggio l’odio religioso. In particolare, aveva trasferito in Libia un contingente di ascari eritrei (l’Eritrea, di cui un terzo della popolazione era di religione cristiana copta, era una colonia italiana dagli anni 80 del XIX secolo, e gli ascari erano militari eritrei che facevano parte dei Regi Corpi Truppe Coloniali, le forze coloniali italiane in Africa), che erano cristiani copti, per utilizzarli contro i ribelli musulmani.

Il governo Mussolini, però, aveva avuto anche l’idea di sfruttare a proprio vantaggio l’odio religioso. In particolare, aveva trasferito in Libia un contingente di ascari eritrei (l’Eritrea, di cui un terzo della popolazione era di religione cristiana copta, era una colonia italiana dagli anni 80 del XIX secolo, e gli ascari erano militari eritrei che facevano parte dei Regi Corpi Truppe Coloniali, le forze coloniali italiane in Africa), che erano cristiani copti, per utilizzarli contro i ribelli musulmani.  Incaricati di mantenere l’ordine e di reprimere la ribellione libica, lo fecero spietatamente. L’ odio religioso nutrito dagli ascari eritrei nei confronti dei libici, di religione islamica, non soltanto rese ancor più dura la dominazione italiana in Libia, ma rimase impressa anche in quei libici che collaborarono con le forze di occupazione italiane.

Incaricati di mantenere l’ordine e di reprimere la ribellione libica, lo fecero spietatamente. L’ odio religioso nutrito dagli ascari eritrei nei confronti dei libici, di religione islamica, non soltanto rese ancor più dura la dominazione italiana in Libia, ma rimase impressa anche in quei libici che collaborarono con le forze di occupazione italiane. I battaglioni amhara-eritrei, infatti, non risparmiarono alcuna energia nell’eseguire gli ordini dei loro comandanti italiani. E le sofferenze da essi inflitte al popolo libico erano ben note a quei libici che facevano parte del Regio Corpo Truppe Coloniali della Libia, quando, nel 1935, furono inseriti nei reggimenti di fanteria della “Divisione Libia”, sotto il comando del generale Guglielmo Nasi e di ufficiali italiani, in preparazione della guerra d’Etiopia

I battaglioni amhara-eritrei, infatti, non risparmiarono alcuna energia nell’eseguire gli ordini dei loro comandanti italiani. E le sofferenze da essi inflitte al popolo libico erano ben note a quei libici che facevano parte del Regio Corpo Truppe Coloniali della Libia, quando, nel 1935, furono inseriti nei reggimenti di fanteria della “Divisione Libia”, sotto il comando del generale Guglielmo Nasi e di ufficiali italiani, in preparazione della guerra d’Etiopia  Il 15 aprile del 1936, la divisione Libia veniva impiegata contro l’esercito etiopico, che, fin dall’ottobre del ’35, al momento dell’aggressione da parte dell’Italia (si veda il post

Il 15 aprile del 1936, la divisione Libia veniva impiegata contro l’esercito etiopico, che, fin dall’ottobre del ’35, al momento dell’aggressione da parte dell’Italia (si veda il post  Le truppe libiche fecero letteralmente scempio degli etiopici in rotta. La battaglia era costata loro 700 morti. Così sul terreno lasciarono 3000 cadaveri etiopici.

Le truppe libiche fecero letteralmente scempio degli etiopici in rotta. La battaglia era costata loro 700 morti. Così sul terreno lasciarono 3000 cadaveri etiopici. Il generale Nasi, che già aveva condotto all’assalto in Libia i battaglioni amhara-eritrei contro i mujaheddin musulmani, scrisse:

Il generale Nasi, che già aveva condotto all’assalto in Libia i battaglioni amhara-eritrei contro i mujaheddin musulmani, scrisse: Infatti, prosegue con un’argomentazione spudoratamente razzista che, almeno, nelle sue intenzioni, esonera da responsabilità gli italiani e la loro condotta cinica e crudele.

Infatti, prosegue con un’argomentazione spudoratamente razzista che, almeno, nelle sue intenzioni, esonera da responsabilità gli italiani e la loro condotta cinica e crudele. L’Etiopia, uno degli Stati più antichi al mondo e l’unico dell’Africa subsahariana nel quale la religione cristiana era riuscita a resistere alla diffusione dell’Islam, la cui Chiesa era stata la prima a svilupparsi e a diffondere il messaggio cristiano ben prima che arrivassero i missionari europea, essendo sorta ben prima di tante cristianità ‘occidentali’, aveva al suo interno anche una minoranza musulmana. E su questa minoranza il governo fascista italiano contava non poco, sapendo che avrebbe potuto facilmente approfittare dell’odio religioso, alimentandolo se necessario

L’Etiopia, uno degli Stati più antichi al mondo e l’unico dell’Africa subsahariana nel quale la religione cristiana era riuscita a resistere alla diffusione dell’Islam, la cui Chiesa era stata la prima a svilupparsi e a diffondere il messaggio cristiano ben prima che arrivassero i missionari europea, essendo sorta ben prima di tante cristianità ‘occidentali’, aveva al suo interno anche una minoranza musulmana. E su questa minoranza il governo fascista italiano contava non poco, sapendo che avrebbe potuto facilmente approfittare dell’odio religioso, alimentandolo se necessario L’11 ottobre 1936, nel frattempo divenuto Viceré, Graziani, già famoso per la crudeltà riversata sui libici islamici, promise ai musulmani etiopici la costruzione di una nuova moschea ad Adis Abeba, l’apertura di scuole e centri culturali islamici ovunque fosse presente una popolazione musulmana, e la trasformazione di Harar, città sacra dei musulmani d’Etiopia, in un grande centro per lo studio della civiltà islamica e del Corano

L’11 ottobre 1936, nel frattempo divenuto Viceré, Graziani, già famoso per la crudeltà riversata sui libici islamici, promise ai musulmani etiopici la costruzione di una nuova moschea ad Adis Abeba, l’apertura di scuole e centri culturali islamici ovunque fosse presente una popolazione musulmana, e la trasformazione di Harar, città sacra dei musulmani d’Etiopia, in un grande centro per lo studio della civiltà islamica e del Corano  Il 18 marzo del ’37, Mussolini, in visita in Libia, durante una cerimonia accuratamente preparata, ricevuta la Spada dell’Islam, in qualità di Protettore dell’Islam, dalle mani del capo berbero Jusuf Kerbisch, grandi sostenitori dell’alleanza con gli italiani, disse solennemente:

Il 18 marzo del ’37, Mussolini, in visita in Libia, durante una cerimonia accuratamente preparata, ricevuta la Spada dell’Islam, in qualità di Protettore dell’Islam, dalle mani del capo berbero Jusuf Kerbisch, grandi sostenitori dell’alleanza con gli italiani, disse solennemente: Quanto fosse autentica questa amicizia, oltre che pensando al sangue libico versato dai fascisti italiani, lo si può apprezzare, ponendo mente a quel che nell’aprile del ’37, il Graziani scriveva al generale Pietro Maletti. Definiti i cristiani copti come «infidi», e i musulmani come elementi «di sicura fede» verso l’Italia fascista, aggiungeva:

Quanto fosse autentica questa amicizia, oltre che pensando al sangue libico versato dai fascisti italiani, lo si può apprezzare, ponendo mente a quel che nell’aprile del ’37, il Graziani scriveva al generale Pietro Maletti. Definiti i cristiani copti come «infidi», e i musulmani come elementi «di sicura fede» verso l’Italia fascista, aggiungeva: popolo di non vendicarsi sugli italiani per le atrocità subite:

popolo di non vendicarsi sugli italiani per le atrocità subite:

Sette anni fa, Frank Serpico disse a Paolo Mastrolilli de La Stampa:

Sette anni fa, Frank Serpico disse a Paolo Mastrolilli de La Stampa: In effetti, è quasi impossibile non associare il nome di Serpico al film di Sidney Lumet (Serpico, 1973) e soprattutto alla straordinaria interpretazione che ne diede Al Pacino, candidato all’Oscar e vincitore del Golden Globe e del David di Donatelle per quel ruolo

In effetti, è quasi impossibile non associare il nome di Serpico al film di Sidney Lumet (Serpico, 1973) e soprattutto alla straordinaria interpretazione che ne diede Al Pacino, candidato all’Oscar e vincitore del Golden Globe e del David di Donatelle per quel ruolo  È nato il 14 aprile del 1936, a New York. Suo padre, Vincenzo, calzolaio, era originario di Marigliano, in provincia di Napoli, come sua madre Maria Giovanna. Ma lei era nata in America. Poi era rientrata in Italia, quindi era ripartita per gli Stati Uniti quando era già incinta del suo primo figlio. Venne battezzato come Francesco Vincent, in una chiesa del Bronx, dove vivevano i suoi genitori e dove egli crebbe, ma presto il suo nome divenne per tutti Frank. Per tutti, ma non per i suoi colleghi poliziotti di New York. Per costoro diventò un “rat”, un topo di fogna, un traditore.

È nato il 14 aprile del 1936, a New York. Suo padre, Vincenzo, calzolaio, era originario di Marigliano, in provincia di Napoli, come sua madre Maria Giovanna. Ma lei era nata in America. Poi era rientrata in Italia, quindi era ripartita per gli Stati Uniti quando era già incinta del suo primo figlio. Venne battezzato come Francesco Vincent, in una chiesa del Bronx, dove vivevano i suoi genitori e dove egli crebbe, ma presto il suo nome divenne per tutti Frank. Per tutti, ma non per i suoi colleghi poliziotti di New York. Per costoro diventò un “rat”, un topo di fogna, un traditore. Quand’era bambino Frank Serpico sognava ad occhi aperti che da grande avrebbe fatto il poliziotto. Arruolatosi diciottenne nell’esercito, fu destinato per due anni in Corea, una volta congedato, finì il college, lavorando part-time come detective privato. Poi nel ’59, finalmente, concretizzò il suo sogno. A ventitré anni, entrato nel dipartimento di polizia di New York, esordì con la sua divisa blu nelle strade del Bronx, all’81° Distretto, quello che veniva soprannominato “Fort Apache”.

Quand’era bambino Frank Serpico sognava ad occhi aperti che da grande avrebbe fatto il poliziotto. Arruolatosi diciottenne nell’esercito, fu destinato per due anni in Corea, una volta congedato, finì il college, lavorando part-time come detective privato. Poi nel ’59, finalmente, concretizzò il suo sogno. A ventitré anni, entrato nel dipartimento di polizia di New York, esordì con la sua divisa blu nelle strade del Bronx, all’81° Distretto, quello che veniva soprannominato “Fort Apache”.  Qui, subito si scontrò con la differenza tra la sua idealizzazione e la realtà. Questa era assai più prosaica di come l’aveva immaginata da bambino. Immediatamente, infatti, iniziò a rendersi conto di quanto i suoi colleghi fossero propensi all’uso arbitrario della forza, a maltrattare i fermati, specie se appartenenti a minoranze, e quanto fossero diffuse tra di loro la negligenza e la propensione a lasciarsi corrompere. Resistette per due anni, poi, accolse di buon grado il trasferimento al Bureau of Criminal Identification, dove si occupava soprattutto dell’identificazione delle impronte digitali. Un lavoro monotono e alienante che durò circa 4 anni.

Qui, subito si scontrò con la differenza tra la sua idealizzazione e la realtà. Questa era assai più prosaica di come l’aveva immaginata da bambino. Immediatamente, infatti, iniziò a rendersi conto di quanto i suoi colleghi fossero propensi all’uso arbitrario della forza, a maltrattare i fermati, specie se appartenenti a minoranze, e quanto fossero diffuse tra di loro la negligenza e la propensione a lasciarsi corrompere. Resistette per due anni, poi, accolse di buon grado il trasferimento al Bureau of Criminal Identification, dove si occupava soprattutto dell’identificazione delle impronte digitali. Un lavoro monotono e alienante che durò circa 4 anni. Nel ’65, infatti, venne trasferito al 70° Distretto. Doveva lavorare in borghese. Anche qui, però, i colleghi erano particolarmente propensi all’estorsione di bustarelle, non disdegnando la violenza. E la stessa aria tirava al 90° Distretto. Fino ad allora Serpico si era limitato a rifiutare le bustarelle e a svolgere con impegno e con uno spiccato spirito di iniziativa il suo lavoro,

Nel ’65, infatti, venne trasferito al 70° Distretto. Doveva lavorare in borghese. Anche qui, però, i colleghi erano particolarmente propensi all’estorsione di bustarelle, non disdegnando la violenza. E la stessa aria tirava al 90° Distretto. Fino ad allora Serpico si era limitato a rifiutare le bustarelle e a svolgere con impegno e con uno spiccato spirito di iniziativa il suo lavoro,  alienandosi le simpatie di colleghi più interessati ad arrangiarsi e ad arrotondare illecitamente lo stipendio che al servizio.

alienandosi le simpatie di colleghi più interessati ad arrangiarsi e ad arrotondare illecitamente lo stipendio che al servizio. L’informazione, però, era alquanto errata. I suoi colleghi del 7°, invece, avevano ricevuto un’informazione corretta su di lui: Frank Serpico non accettava mazzette. E ciò lo rendeva sospetto.

L’informazione, però, era alquanto errata. I suoi colleghi del 7°, invece, avevano ricevuto un’informazione corretta su di lui: Frank Serpico non accettava mazzette. E ciò lo rendeva sospetto. Serpico e gli altri poliziotti avrebbero dovuto combattere il traffico di droga e i giri delle scommesse clandestine. I suoi colleghi, però, facevano accordi con i criminali e li lasciavano operare, in cambio di mazzette e di forniture gratuite di stupefacenti. Serpico decise di fare giustizia. Trovato un appoggio nel collega David Durk, tenne duro nonostante il fallimento di diversi tentativi di denunciare il malaffare diffuso tra i poliziotti ai suoi superiori, a partire dal commissario John F. Walsh fino al sindaco di New York, John Lindsay.

Serpico e gli altri poliziotti avrebbero dovuto combattere il traffico di droga e i giri delle scommesse clandestine. I suoi colleghi, però, facevano accordi con i criminali e li lasciavano operare, in cambio di mazzette e di forniture gratuite di stupefacenti. Serpico decise di fare giustizia. Trovato un appoggio nel collega David Durk, tenne duro nonostante il fallimento di diversi tentativi di denunciare il malaffare diffuso tra i poliziotti ai suoi superiori, a partire dal commissario John F. Walsh fino al sindaco di New York, John Lindsay.  Poi, rientrando da un viaggio in Europa, sperimentò sulla propria pelle un palese tentativo di intimidazione. La polizia doganale di New York lo sottopose senza motivo ad un pesante interrogatorio. Invece, di lasciarsi intimidire, Serpico, dato l’esito infruttuoso dei tentativi più istituzionali di denunciare la corruzione, decise di rivolgersi al New York Times. Ottenne così che le informazioni che aveva raccolto sulla corruzione nel dipartimento di polizia divenissero di pubblico dominio, suscitando lo scalpore da egli auspicato e la reazione politica che si attendeva: John Lindsay si trovò costretto a incaricare il giudice Whittmann Knapp di presiedere un’apposita commissione d’inchiesta.

Poi, rientrando da un viaggio in Europa, sperimentò sulla propria pelle un palese tentativo di intimidazione. La polizia doganale di New York lo sottopose senza motivo ad un pesante interrogatorio. Invece, di lasciarsi intimidire, Serpico, dato l’esito infruttuoso dei tentativi più istituzionali di denunciare la corruzione, decise di rivolgersi al New York Times. Ottenne così che le informazioni che aveva raccolto sulla corruzione nel dipartimento di polizia divenissero di pubblico dominio, suscitando lo scalpore da egli auspicato e la reazione politica che si attendeva: John Lindsay si trovò costretto a incaricare il giudice Whittmann Knapp di presiedere un’apposita commissione d’inchiesta. Nel 2010 raccontò:

Nel 2010 raccontò:

Qualche mese dopo Serpico testimoniò di fronte alla Commissione Knapp. Concluse con questa dichiarazione

Qualche mese dopo Serpico testimoniò di fronte alla Commissione Knapp. Concluse con questa dichiarazione Frank Serpico lasciò la divisa, con una medaglia d’onore, la placca d’oro di detective e una pensione di invalidità. Collaborò con Peter Maas alla scrittura del libro su di lui, e i diritti d’autore gli assicurarono una più che dignitosa sicurezza economica.

Frank Serpico lasciò la divisa, con una medaglia d’onore, la placca d’oro di detective e una pensione di invalidità. Collaborò con Peter Maas alla scrittura del libro su di lui, e i diritti d’autore gli assicurarono una più che dignitosa sicurezza economica. Frequentati, quindi, anche da quelli che ancora oggi lo odiano. Uno diceva:

Frequentati, quindi, anche da quelli che ancora oggi lo odiano. Uno diceva: La vicenda di Serpico, che fu intervistato anche da Enzo Biagi, come accennato, interessò moltissimo il regista Sidney Lumet. Questi, era, sì un regista, ma anche un intellettuale, interessato all’esplorazione di temi quali la giustizia, la responsabilità individuale, il razzismo e il conformismo. Inoltre, come tantissimi liberal era ancora dilaniato dalla vergognosa piaga del maccartismo (ne abbiamo parlato più volte nelle rubrica

La vicenda di Serpico, che fu intervistato anche da Enzo Biagi, come accennato, interessò moltissimo il regista Sidney Lumet. Questi, era, sì un regista, ma anche un intellettuale, interessato all’esplorazione di temi quali la giustizia, la responsabilità individuale, il razzismo e il conformismo. Inoltre, come tantissimi liberal era ancora dilaniato dalla vergognosa piaga del maccartismo (ne abbiamo parlato più volte nelle rubrica L’esperienza di Serpico ricordava anche quella di Daniel Ellsberg, il funzionario del Ministero della Difesa, che tra il ’69 e il ’71 fotocopiò 7000 pagine coperte dal segreto di Stato, sulle strategie del governo americano in Vietnam (i cosiddetti Pentagon Papers), e le consegnò al New York Times. Anch’egli aveva deciso che andava messa in piazza la verità, per scomoda, imbarazzante e politicamente esplosiva che fosse. Lo decise e lo fece, anche se ciò implicava sentirsi definire una minaccia per la sicurezza del Paese e rischiare di essere accusato di spionaggio e tradimento e, per queste gravissime ipotesi di reato, condannato.

L’esperienza di Serpico ricordava anche quella di Daniel Ellsberg, il funzionario del Ministero della Difesa, che tra il ’69 e il ’71 fotocopiò 7000 pagine coperte dal segreto di Stato, sulle strategie del governo americano in Vietnam (i cosiddetti Pentagon Papers), e le consegnò al New York Times. Anch’egli aveva deciso che andava messa in piazza la verità, per scomoda, imbarazzante e politicamente esplosiva che fosse. Lo decise e lo fece, anche se ciò implicava sentirsi definire una minaccia per la sicurezza del Paese e rischiare di essere accusato di spionaggio e tradimento e, per queste gravissime ipotesi di reato, condannato.

Ma la lotta di Serpico contro la corruzione e la reazione punitiva che si scatenò contro di lui, potrebbero far pensare anche a fatti del nostro Paese. Ad esempio, alla battaglia di Giorgio Ambrosoli per la verità e la legalità (lo abbiamo ricordato

Ma la lotta di Serpico contro la corruzione e la reazione punitiva che si scatenò contro di lui, potrebbero far pensare anche a fatti del nostro Paese. Ad esempio, alla battaglia di Giorgio Ambrosoli per la verità e la legalità (lo abbiamo ricordato

contro alte muraglie di silenzi e di depistaggi e contro costanti e pesantissimi tentativi di delegittimazione

contro alte muraglie di silenzi e di depistaggi e contro costanti e pesantissimi tentativi di delegittimazione

Il 9 aprile del 1950 il senatore repubblicano Joseph McCarthy tenne un discorso che si potrebbe collocare in un’ottima posizione all’interno di un’ipotetica classifica delle mosse politiche tese a seminare una paranoia popolare prefabbricata. Questo discorso costituì, infatti, un’efficacissima delegittimazione dell’avversario politico, mediante la strumentalizzazione delle preoccupazioni e delle frustrazioni collettive. Cosa disse Joe McCarthy di così potentemente corrosivo nei confronti del Partito Democratico, che governava gli Stati Uniti ininterrottamente dal 1932 (con i 4 mandati consecutivi di Franklin Delano Roosevelt come presidente, seguito da Harry Truman)? Disse una balla gigantesca.

Il 9 aprile del 1950 il senatore repubblicano Joseph McCarthy tenne un discorso che si potrebbe collocare in un’ottima posizione all’interno di un’ipotetica classifica delle mosse politiche tese a seminare una paranoia popolare prefabbricata. Questo discorso costituì, infatti, un’efficacissima delegittimazione dell’avversario politico, mediante la strumentalizzazione delle preoccupazioni e delle frustrazioni collettive. Cosa disse Joe McCarthy di così potentemente corrosivo nei confronti del Partito Democratico, che governava gli Stati Uniti ininterrottamente dal 1932 (con i 4 mandati consecutivi di Franklin Delano Roosevelt come presidente, seguito da Harry Truman)? Disse una balla gigantesca.  Cioè:

Cioè: Finita la Seconda Guerra Mondiale ebbe termine anche la collaborazione tra Unione Sovietica, da una parte, e Stati Uniti e Gran Bretagna dall’altra, ed iniziò la “Guerra Fredda”. Se questa si concretizzò in sofferenze inaudite, non soltanto per gli abitanti dell’U.R.S.S., ma anche tutti i popoli sottoposti alla sua dominazione, negli USA e nel resto dell’Occidente crebbero rapidamente i timori per l’avanzata comunista.

Finita la Seconda Guerra Mondiale ebbe termine anche la collaborazione tra Unione Sovietica, da una parte, e Stati Uniti e Gran Bretagna dall’altra, ed iniziò la “Guerra Fredda”. Se questa si concretizzò in sofferenze inaudite, non soltanto per gli abitanti dell’U.R.S.S., ma anche tutti i popoli sottoposti alla sua dominazione, negli USA e nel resto dell’Occidente crebbero rapidamente i timori per l’avanzata comunista. Tra questi, parallelamente alla produzione della bomba atomica da parte dell’Unione Sovietica (ne abbiamo parlato in un post di

Tra questi, parallelamente alla produzione della bomba atomica da parte dell’Unione Sovietica (ne abbiamo parlato in un post di  Già nel 1945 era “risorta” la Commissione per le attività antiamericane del Congresso degli Stati Uniti (House on Un-American Activities Committee – HUAC), istituita nel ’38

Già nel 1945 era “risorta” la Commissione per le attività antiamericane del Congresso degli Stati Uniti (House on Un-American Activities Committee – HUAC), istituita nel ’38  Voci, però, che avevano un’eco assai ridotta, non riuscendo a scalfire significativamente la fiducia nel presidente Harry Truman e nella sua amministrazione.

Voci, però, che avevano un’eco assai ridotta, non riuscendo a scalfire significativamente la fiducia nel presidente Harry Truman e nella sua amministrazione. Mentre l’opinione degli americani circa la loro insicurezza cresceva e astuti demagoghi alimentavano un subdolo un sentimento di paranoia incentrato sull’inevitabilità di una guerra nucleare con l’URSS e sull’idea di una vasta cospirazione di spie e di simpatizzanti comunisti, Harry Truman, in vista della campagna per la rielezione del ’48, corse al riparo. Cioè, in politica estera, proponendo di stanziare 227 milioni di dollari per prevenire in Italia il rischio dell’affermazione del Fronte Popolare (composto da comunisti e socialisti) alle elezioni politiche del 1948, le prime della neonata Repubblica, e ammettendo 18.000 profughi polacchi, ex militari perseguitati dal governo filosovietico. In politica interna, l’amministrazione Truman, cercando di arginare la paranoia, con la tattica del «far scappare il diavolo fuori dal Paese», varò il Federal Employees Loyalty and Security Act

Mentre l’opinione degli americani circa la loro insicurezza cresceva e astuti demagoghi alimentavano un subdolo un sentimento di paranoia incentrato sull’inevitabilità di una guerra nucleare con l’URSS e sull’idea di una vasta cospirazione di spie e di simpatizzanti comunisti, Harry Truman, in vista della campagna per la rielezione del ’48, corse al riparo. Cioè, in politica estera, proponendo di stanziare 227 milioni di dollari per prevenire in Italia il rischio dell’affermazione del Fronte Popolare (composto da comunisti e socialisti) alle elezioni politiche del 1948, le prime della neonata Repubblica, e ammettendo 18.000 profughi polacchi, ex militari perseguitati dal governo filosovietico. In politica interna, l’amministrazione Truman, cercando di arginare la paranoia, con la tattica del «far scappare il diavolo fuori dal Paese», varò il Federal Employees Loyalty and Security Act  Eleonore Roosevelt, la vedova del presidente, disse:

Eleonore Roosevelt, la vedova del presidente, disse: Nonostante l’inattesa vittoria schiacciante del democratico Harry Truman sul suo rivale repubblicano, nell’elezione presidenziale del novembre 1948, a gennaio del 1949 un sondaggio Gallup rivelava che:

Nonostante l’inattesa vittoria schiacciante del democratico Harry Truman sul suo rivale repubblicano, nell’elezione presidenziale del novembre 1948, a gennaio del 1949 un sondaggio Gallup rivelava che: Il metodo con cui la destra americana operava, sembrava, in effetti, avere un crescente successo. Come osservò

Il metodo con cui la destra americana operava, sembrava, in effetti, avere un crescente successo. Come osservò  Nel corso della campagna per il Senato del 1950, ad esempio, il senatore democratico Claude Pepper, in corsa per la rielezione, essendo un noto ideologo del New Deal e un sostenitore determinato del Welfare State, era uno dei bersagli preferiti della destra che lo chiamava «Red Pepper» e lo definiva «il portavoce di Stalin al Senato».

Nel corso della campagna per il Senato del 1950, ad esempio, il senatore democratico Claude Pepper, in corsa per la rielezione, essendo un noto ideologo del New Deal e un sostenitore determinato del Welfare State, era uno dei bersagli preferiti della destra che lo chiamava «Red Pepper» e lo definiva «il portavoce di Stalin al Senato». Il suo avversario, il repubblicano George Smathers, ne approfittò e, a corto di argomenti, sfruttò l’ignoranza e la paranoia popolare, dicendo che Pepper

Il suo avversario, il repubblicano George Smathers, ne approfittò e, a corto di argomenti, sfruttò l’ignoranza e la paranoia popolare, dicendo che Pepper Uno degli effetti delle campagne di delegittimazione è che chi ne è oggetto non può infischiarsene. Deve reagire. Può farlo contrattaccando e sbugiardando i diffamatori seguaci del “metodo Goebbels” (nota 7). Oppure può tentare di attutire l’urto, facendosi interprete moderato delle istanze politiche, morali e sociali che la campagna di paura e odio sbandiera. I democratici al Congresso e al Senato, prevalentemente, optarono per questa seconda strada, come del resto faceva il presidente Truman. Il quale, in privato, definiva McCarthy

Uno degli effetti delle campagne di delegittimazione è che chi ne è oggetto non può infischiarsene. Deve reagire. Può farlo contrattaccando e sbugiardando i diffamatori seguaci del “metodo Goebbels” (nota 7). Oppure può tentare di attutire l’urto, facendosi interprete moderato delle istanze politiche, morali e sociali che la campagna di paura e odio sbandiera. I democratici al Congresso e al Senato, prevalentemente, optarono per questa seconda strada, come del resto faceva il presidente Truman. Il quale, in privato, definiva McCarthy Così, quando, nel febbraio 1950, la maggioranza repubblicana istituì il Tydings Committee, un sottocomitato del Senate Foreign Relations Committee, deputato a svolgere «…uno studio completo ed esaustivo su quali siano gli individui traditori degli Stati Uniti che abbiano avuto o hanno un ruolo all’interno del Dipartimento di Stato», il Presidente del sottocomitato, il senatore democratico Millard Tydings, disse a McCarthy:

Così, quando, nel febbraio 1950, la maggioranza repubblicana istituì il Tydings Committee, un sottocomitato del Senate Foreign Relations Committee, deputato a svolgere «…uno studio completo ed esaustivo su quali siano gli individui traditori degli Stati Uniti che abbiano avuto o hanno un ruolo all’interno del Dipartimento di Stato», il Presidente del sottocomitato, il senatore democratico Millard Tydings, disse a McCarthy:

Come detto, era una bufala di proporzioni immense, propalata per cinico e spietato calcolo politico, ma la destabilizzazione che creava e la sfiducia che generava nelle istituzioni democratiche erano un regalo favoloso per l’Unione Sovietica.

Come detto, era una bufala di proporzioni immense, propalata per cinico e spietato calcolo politico, ma la destabilizzazione che creava e la sfiducia che generava nelle istituzioni democratiche erano un regalo favoloso per l’Unione Sovietica. MCarthy, però, non ne risentì politicamente. Ormai il sentimento dominante nel popolo americano era dalla sua parte. Nel 1952 venne rieletto al Senato. C’era riuscito. E in tale veste, dal 1953, presiedette il sottocomitato investigativo Senate Committee on Government Operations. Ora poteva sperare di salire qualche altro gradino, magari anche quelli della Casa Bianca. Nel frattempo i repubblicani avevano ottenuto la presidenza degli Stati Uniti, grazie alla candidatura del generale Dwight Eisenhower,

MCarthy, però, non ne risentì politicamente. Ormai il sentimento dominante nel popolo americano era dalla sua parte. Nel 1952 venne rieletto al Senato. C’era riuscito. E in tale veste, dal 1953, presiedette il sottocomitato investigativo Senate Committee on Government Operations. Ora poteva sperare di salire qualche altro gradino, magari anche quelli della Casa Bianca. Nel frattempo i repubblicani avevano ottenuto la presidenza degli Stati Uniti, grazie alla candidatura del generale Dwight Eisenhower,  che aveva sconfitto il candidato democratico, Adlai Stevenson. Gradito all’ala sinistra del partito, era sgraditissimo agli anti-comunisti, che lo attaccarono definendolo un alleato di Mosca e lo demonizzarono con una ferocia simile a quella con cui avevano denigrato l’ex ministro dell’Agricoltura di Roosevelt, Henry Wallace, che nel ’48 si era dimesso dal partito Democratico, per fondare il partito Progressista, per conto del quale si era candidato alle presidenziali di quell’anno.

che aveva sconfitto il candidato democratico, Adlai Stevenson. Gradito all’ala sinistra del partito, era sgraditissimo agli anti-comunisti, che lo attaccarono definendolo un alleato di Mosca e lo demonizzarono con una ferocia simile a quella con cui avevano denigrato l’ex ministro dell’Agricoltura di Roosevelt, Henry Wallace, che nel ’48 si era dimesso dal partito Democratico, per fondare il partito Progressista, per conto del quale si era candidato alle presidenziali di quell’anno. Anche se le denunce costantemente sventolate da McCarthy erano non soltanto prive di prove ma palesemente false, nel loro contenere dati contrastanti sul numero dei funzionari governativi sovversivi, ancora nel novembre del ’53 il 46% dei cittadini riteneva che i repubblicani avrebbero dovuto sollevare nuovamente la questione della presenza dei comunisti nel governo durante gli anni dei governi Roosevelt e Truman. Nel mese di dicembre la maggioranza era ancora convinta che il più urgente provvedimento per il bene del Paese era la cacciata dei comunisti dal governo. E il 50% approvava McCarthy. Poi McCarthy

Anche se le denunce costantemente sventolate da McCarthy erano non soltanto prive di prove ma palesemente false, nel loro contenere dati contrastanti sul numero dei funzionari governativi sovversivi, ancora nel novembre del ’53 il 46% dei cittadini riteneva che i repubblicani avrebbero dovuto sollevare nuovamente la questione della presenza dei comunisti nel governo durante gli anni dei governi Roosevelt e Truman. Nel mese di dicembre la maggioranza era ancora convinta che il più urgente provvedimento per il bene del Paese era la cacciata dei comunisti dal governo. E il 50% approvava McCarthy. Poi McCarthy Del resto ancora nel ’54 solo il 29% degli americani disapprovava il maccartismo. E tra costoro erano pochi quelli appartenenti alle classi meno abbienti, per lo più schierati al fianco dei diffusori della paranoia. Inoltre erano filo-maccartiste buona parte della Chiesa Cattolica e delle comunità italiane e irlandesi, nonché di quella tedesca. Tra gli elettori democratici il dissenso verso il maccartismo non superava il 38% (il 39% era favorevole) e tra quelli repubblicani era appoggiato dal 69%. Per qualsiasi candidato, come confessò poi John Kennedy, opporsi fermamente al maccartismo equivaleva a compiere un suicidio politico. La gran parte degli americani, dunque, non pensava al fatto che le persone imprigionate erano ormai nell’ordine delle centinaia. Per loro, quei “rossi” se lo meritavano. Erano dei traditori, dei sovversivi. Non degli esseri umani come tutti gli altri. Erano sovversivi, traditori. Le vittime, nella mente e nel cuore di milioni di persone, diventavano carnefici. E la loro emarginazione era considerata sacrosanta.

Del resto ancora nel ’54 solo il 29% degli americani disapprovava il maccartismo. E tra costoro erano pochi quelli appartenenti alle classi meno abbienti, per lo più schierati al fianco dei diffusori della paranoia. Inoltre erano filo-maccartiste buona parte della Chiesa Cattolica e delle comunità italiane e irlandesi, nonché di quella tedesca. Tra gli elettori democratici il dissenso verso il maccartismo non superava il 38% (il 39% era favorevole) e tra quelli repubblicani era appoggiato dal 69%. Per qualsiasi candidato, come confessò poi John Kennedy, opporsi fermamente al maccartismo equivaleva a compiere un suicidio politico. La gran parte degli americani, dunque, non pensava al fatto che le persone imprigionate erano ormai nell’ordine delle centinaia. Per loro, quei “rossi” se lo meritavano. Erano dei traditori, dei sovversivi. Non degli esseri umani come tutti gli altri. Erano sovversivi, traditori. Le vittime, nella mente e nel cuore di milioni di persone, diventavano carnefici. E la loro emarginazione era considerata sacrosanta. Anzi, il Paese era fin troppo indulgente nei loro riguardi. Soltanto una minoranza degli statunitensi si indignava per il fatto che liste di sospetti comunisti fossero presenti in quasi tutti gli ambiti lavorativi, nell’università e nelle amministrazioni statali, dove il controllo sconfinava nel parossismo, fino all’industria del cinema e quella della televisione

Anzi, il Paese era fin troppo indulgente nei loro riguardi. Soltanto una minoranza degli statunitensi si indignava per il fatto che liste di sospetti comunisti fossero presenti in quasi tutti gli ambiti lavorativi, nell’università e nelle amministrazioni statali, dove il controllo sconfinava nel parossismo, fino all’industria del cinema e quella della televisione  Vennero considerati sospettabili di contenere una celata propaganda filo-comunista, alcuni romanzi noir di Horace McCoy, capolavori come Furore (The Grapes of Wrath) di John Steinbeck , e furono perseguitati (anche dall’FBI) romanzieri e commediografi di successo come Norman Mailer, Arthur Miller, Lillian Hellman, Dashell Hammett e Bertolt Brecht. Venivano tacciati come radicali o simpatizzanti comunisti perfino personaggi pubblici improbabili come Albert Einstein, Bertrand Russell e la stessa Eleonore Roosevelt. E, se la Commissione per i libri di testo dello Stato dell’Indiana bandiva Robin Hood, perché «rubava ai ricchi e dava ai poveri», e i rapporti Kinsey finivano nel mirino, perfino a Charlie Chaplin, che aveva la cittadinanza inglese, il ministero della Giustizia americano aveva negato il permesso di rientrare negli USA.

Vennero considerati sospettabili di contenere una celata propaganda filo-comunista, alcuni romanzi noir di Horace McCoy, capolavori come Furore (The Grapes of Wrath) di John Steinbeck , e furono perseguitati (anche dall’FBI) romanzieri e commediografi di successo come Norman Mailer, Arthur Miller, Lillian Hellman, Dashell Hammett e Bertolt Brecht. Venivano tacciati come radicali o simpatizzanti comunisti perfino personaggi pubblici improbabili come Albert Einstein, Bertrand Russell e la stessa Eleonore Roosevelt. E, se la Commissione per i libri di testo dello Stato dell’Indiana bandiva Robin Hood, perché «rubava ai ricchi e dava ai poveri», e i rapporti Kinsey finivano nel mirino, perfino a Charlie Chaplin, che aveva la cittadinanza inglese, il ministero della Giustizia americano aveva negato il permesso di rientrare negli USA.